|

On fait tremper de minces

copeaux de bois dans de grandes cuves avec des produits chimiques. Au bout

de quelque temps, ils se sont transformés en une pâte collante, blanche

et humide. On passe cette pâte sur des tamis, puis entre des rouleaux chauffés

pour la sécher et l'aplatir: c'est le papier.

Les pâtes mécaniques résultent du broyage des fibres de bois, d'alfa, de paille ou de chiffon. Ces mêmes matériaux, soumis à l'action d'agents chimiques à haute température, donnent les pâtes chimiques. Les pâtes délayées et additionnées, selon l'utilisation, d'alumine et de résine qui empêchent le papier de boire l'encre, de charges qui donnent opacité ou couleur, arrivent à la machine à papier qui étale sur une toile métallique une pellicule de pâte, séchée pour finir. |

| Le verre

est du sable fondu. Si l'on ajoute de la chaux et des produits chimiques,

on peut obtenir du verre coloré ou du verre transparent de meilleure qualité.

Le verre fondu est pâteux: on peut alors le mouler et souffler de vraies

bulles de verre.

Le mélange vitrifiable est fait de silices, donnée par des sables blancs, ou par du quartz, et de carbonates, nitrates et sulfates alcalins. On chauffe le mélange pulvérulent dans des fours, avec des oxydes métalliques pour la coloration, et des catalyseurs. La masse est brassée avec les gaz qui se dégagent pendant la fonte. A l'affinage, la température s'élève, et le bain devient limpide après raclage du "fiel" de surface. La masse est alors ramenée à la température de travail, entre 550° et 1300°. |

|

|

Avant de pétrir la pâte

le boulanger y met de la levure. Cette levure fait fermenter la pâte en

produisant de petites bulles de gaz carbonique. La chaleur du four fait

gonfler ces bulles qui deviennent très grosses et forment les trous du pain.

La fabrication du pain est le résultat de transformations chimiques. La pâte est brassée en présence de levure, composée de champignons microscopiques, qui produisent un début de fermentation. Des bulles de gaz carbonique se forment alors. Au cours de la cuisson, le nombre de bulles augmente. Ces bulles tendent à s'échapper et exercent une pression sur la pâte, qui se lève en se creusant de trous: les "yeux" du pain. |

| La chaleur

transforme le blanc et le jaune de l'œuf en les faisant durcir très

progressivement. Si la cuisson est courte, l'œuf est à la coque et,

seul, le blanc est pris. Si elle se prolonge, l'œuf est entièrement

dur.

Le blanc de l'œuf ou albumine est une substance colloïdale caractéristique de la matière vivante, formée de grosses molécules. Lorsqu'on chauffe un œuf, le blanc se prend en une masse rigide, élastique: il y a coagulation irréversible. Les liaisons qui tiennent entre elles les molécules sont définitives. Le jaune, formé surtout de graisses phosphorée, durcit plus lentement. |

|

|

Cette terre se nomme

l'argile. L'argile pétrie avec un peu d'eau donne une pâte que l'on peut

mouler en forme de vase, de marmite ou d'assiette. Elle est ensuite mise

au four pour la cuire et la durcir. Puis elle peut être vernie et peinte

pour donner de jolis objets.

L'argile dont sont faites les poteries, est finement broyée puis après addition d'un fondant et d'un dégraissant, passée au malaxeur, où elle donne avec l'eau, une pâte liante. Les objets de série sont moulés automatiquement, tandis que les pièces plus fines sont modelées à la main sur un tour. C'est ensuite la cuisson autour de 1300° dans des fours aux épais murs de terre réfractaire. L'émail et le vernis demandent plusieurs cuissons. |

| Il y a abondance

de fruits, de légumes ou d'autres denrées alimentaires à certaines périodes

de l'année. On met en conserve les produits qui ne sont pas utilisés afin

de pouvoir les consommer à n'importe quel autre moment.

Stérilisation, dessiccation sous vide, immersion dans l'azote liquide, congélation, entre autres procédés, permettent la conservation et le transport des denrées périssables. Aussi l'alimentation, dans les pays de haut développement économique, est-elle devenue variée et équilibrée. Les produits saisonniers en excédent, mis en conserve, s'utilisent à longue échéance, et sont répartis souvent loin du lieu de production. La maîtresse de maison, en faisant usage de ces produits, allège sa tâche matérielle. |

|

|

Le mazout n'est pas fabriqué.

Il provient de la distillation du pétrole brut que l'on trouve dans la terre

en nappes liquides. La distillation du pétrole donne des milliers de produits

chimiques et, bien entendu, le pétrole rectifié et l'essence.

Le pétrole brut, mélange d'hydrocarbures, est soumis à la distillation fractionnée afin de recueillir les divers constituants du mélange. Il reste un résidu liquide, visqueux et noirâtre, le fuel-oil, ou mazout, excellant combustible, utilisé dans les chaudières des machines à vapeur et pour le chauffage domestique. |

| La chaleur

fait fondre le beurre, mais le froid le durcit. Le froid durcit aussi l'eau,

qui devient de la glace. La glace est de l'eau solide. Mais si on la chauffe,

elle se met à fondre et redevient de l'eau.

La matière, sous toutes ses formes, solide, liquide ou gazeuse, est formée de molécules en perpétuel mouvement, plus intense dans les gaz que dans les liquides, et dans les liquides que dans les solides. Or le froid ralentit l'agitation moléculaire. A une température suffisamment basse, et particulière à chaque corps, il y a passage de l'état liquide à l'état solide. C'est à 0 degré centigrade que l'eau pure change d'état, et que s'édifie la géométrie interne des cristaux de glace. |

|

|

Ce n'est pas de la fumée.

C'est un petit nuage de gouttelettes d'eau. En sortant de la casserole,

la vapeur d'eau invisible se refroidit dans l'air et redevient visible comme

un léger brouillard.

Quand on chauffe un corps, de l'eau par exemple, l'agitation des molécules qui la composent s'accroît. Elles ont tendance à rompre les forces qui les lient entre elles, et à s'éloigner les une des autres. De l'état liquide l'eau passe alors à l'état de vapeur. Ce n'est pas de la fumée qui s'élève, repoussant l'air, c'est de la vapeur d'eau qui es condense en très fines gouttelettes au contact de l'air plus frais. |

| Parce que

l'eau bouillante donne beaucoup de vapeur qui n'a plus assez de place dans

le récipient. Alors pour s'échapper, la vapeur soulève le couvercle qui

retombe avec bruit après chaque sortie.

Si l'eau bout, c'est que la température atteinte par le liquide a permis une agitation moléculaire suffisante pour que la pression de la vapeur puisse s'opposer à la pression de l'air qui s'exerce à la surface de l'eau. En moyenne, à une altitude voisine du niveau de la mer, cette pression est de 1 kilo au cm². Le couvercle est repoussé avec une force dont l'intensité dépasse celle de son propre poids. Il est soulevé, la vapeur s'échappe, le couvercle retombe et ainsi de suite. |

|

|

La Thermos est un récipient

qui possède des parois isolantes, c'est à dire qui ne laissent pas passer

ni le chaud, ni le froid; c'est pourquoi l'eau bouillante mise le soir dans

la Thermos est encore très chaude le lendemain. Pour la même raison un liquide

glacé resterait froid.

Les bouteilles isolantes ont deux parois de verre argenté, entre lesquelles on fait le vide, réalisant ainsi une enceinte thermique isolée, où les échanges de chaleur avec l'extérieur sont limités. La bouteille de verre est placée dans une gaine métallique et maintenue par des bourrelets de liège ou de fibres, mauvais conducteurs de la chaleur. La température du liquide qu'on y a versé se maintient facilement pendant plusieurs heures si le bouchage est hermétique. |

| Quand le

lait bout, il se forme une mince peau à la surface du lait qui empêche la

vapeur de sortir. Celle-ci soulève alors la peau: la mousse qui se forme

en surface et de grosses bulles de lait "se sauvent" de la casserole.

A la température de 75° environ, une fine pellicule se forme à la surface du lait. Cette "peau" résulte de la coagulation de particules de matière azotée contenue dans le lait. Lorsque la température s'élève et que l'ébullition commence, la masse du liquide entre en mouvement, des bulles de vapeur cherchant à s'échapper. Celles-ci exercent une pression sur la "peau" superficielle, qui se soulève, et entraîne avec elle une partie du liquide. |

|

|

Le sucre fond quand on

le chauffe. Il ne fond pas quand on le met dans un verre d'eau: il se dissout.

On dit qu'il est soluble. Il semble disparaître dans l'eau, mais il est

toujours là. Il suffit de boire l'eau pour s'apercevoir qu'elle est devenue

sucrée.

Le sucre ne fond pas dans l'eau. Il fond sous l'action de la chaleur. Il est soluble dans l'eau, c'est à dire que les molécules de sucre se trouvent à l'état libre parmi les molécules d'eau, et que l'ensemble est parfaitement stable dans certaines limites de concentration. |

| Le caillou

chasse de l'eau pour se mettre à sa place. Cette eau chassée monte dans

le verre. Mais si le verre avait été plein l'eau aurait sûrement débordé.

L'eau est un fluide. La cohésion entre les molécules qui la composent ne donne pas au liquide une parfaite rigidité. Comme le caillou est plus dense que l'eau, il repousse un volume de liquide égal à son propre volume. L'eau ainsi déplacée ne peut que monter, les parois du verre opposant une résistance à la poussée de l'eau. |

|

|

Parce qu'elle est lourde

pour sa taille trop lourde pour que l'eau puisse la soutenir. Un bouchon

aussi gros qu'elle pèserait beaucoup moins, il serait soutenu par l'eau

et il flotterait.

Placée dans l'eau, une pierre est soumise à une double force: 1) à l'action de la pesanteur, qui lui donne son poids et qui tend à la faire tomber; 2) à la poussée de l'eau qui s'oppose à l'action de la pesanteur et tend à la faire remonter. Si la roche est plus dense que l'eau, elle tombe au fond. Si elle est moins dense, comme la pierre ponce, elle flotte. |

| Une bouteille

vide flotte sur l' eau, si on la remplit elle s' enfonce. Le sous-marin

possède des réservoirs vides qui le maintiennent à la surface et qu'on emplit

d' eau pour le faire plonger. Quand on chasse l' eau des réservoirs, le

sous-marin remonte.

La coque du sous-marin est doublée de réservoirs, les water-ballasts, qu'on peut remplir d'air ou d'eau de mer. Quand le sous-marin navigue en surface, les water-ballasts sont pleins d'air et la poussée exercée par l'eau est supérieure au poids total de l'appareil. Si on remplace l'air par de l'eau de mer le sous-marin s'alourdit et plonge. Des pompes à air comprimé chassent l'eau des réservoirs pour la remontée. Parfois une lourde quille détachable aide à l'allégement du sous-marin pour le retour en surface. |

|

|

Parce que dans l'eau,

on est porté, soulevé, comme si quelque chose venu du fond nous poussait

vers le haut. Comme en sortant de l'eau, on n'est plus soutenu, il semble

qu'on soit plus lourd.

Un corps plongé dans l'eau déplace un volume de ce liquide égal à son propre volume. Ce même corps sur la terre est attiré par la pesanteur du haut vers le bas. Plongé dans l'eau, il est repoussé vers le haut par une force dont l'intensité est égale au poids du liquide déplacé. Le poids du corps est donc diminué d'autant, et on se sent plus léger dans l'eau que dans l'air. (Principe d'Archimède) |

| Il existe

des eaux minérales non piquantes. Celles qui piquent contiennent du gaz

qui forme toutes les petites bulles que l'on voit monter à la surface de

l'eau versée dans un verre. Ces petites bulles piquent la langue, pétillent,

et, en éclatant éclaboussent le nez du buveur pressé!

Les eaux minérales proviennent de sources thermales, alimentées par les eaux réchauffées dans les profondeurs, et qui surgissent à la surface du sol après avoir dissous des sels minéraux, au cours de leur cheminement à travers les fissures des roches. Elles sont plus ou moins piquantes, selon la quantité de gaz carbonique qu'elles contiennent en dissolution. |

|

|

Si je mouille le dos

de ma main, je sens ma peau se rafraîchir et si je souffle sur ma main mouillée,

la sensation de fraîcheur augmente. L'évaporation de l'eau produit du froid.

Comme l'éther s'évapore plus vite que l'eau, il produit encore plus de fraîcheur

qu'elle.

L'éther est très volatil; il se vaporise rapidement dans l'air à la température de la pièce, et ce changement d'état se fait en prenant de la chaleur au milieu ambiant. Si on frotte la peau de la main avec de l'éther, le liquide s'évapore en empruntant de la chaleur à la peau, dont la température s'abaisse d'autant plus que la vaporisation est plus rapide. Ainsi, l'évaporation de la sueur sur le corps produit du froid qui peut être nuisible à la santé. |

| Le vin contient

de l'alcool en plus ou moins grande quantité. L'indication portée sur l'étiquette

renseigne l'acheteur. Un vin de 11 degrés contient moins d'alcool qu'un

vin de 13 degrés.

Le degré du vin n'a rien à voir avec le repérage d'une température. Le vin est un mélange d'eau, de sels minéraux et d'alcool. Le degré alcoolique est une indication quant à la concentration de la solution. Un vin est à 11° si 100 cm3 de ce vin contiennent 11 cm3 d'alcool pur. La teneur en alcool se mesure avec l'alcoomètre de Gay-Lussac, ou pèsevin, autorisé par la loi. |

|

|

Le feu est très chaud.

Il chauffe tout ce qui l'entoure. Notre peau ne supporte pas longtemps,

sans s'abîmer, une aussi grande chaleur. C'est ce qui fait mal quand on

se brûle ou qu'on s'approche trop du feu.

Une flamme est porteuse d'énergie calorifique, et donne chaleur et lumière. Beaucoup de corps brûlent, c'est à dire qu'ils s'unissent à l'oxygène de l'air pour donner naissance à de nouveaux corps. Ces oxydations se font vivement quand le corps est porté à une température suffisante, variable selon les corps. Le papier, le bois, le gaz, la peau, etc., brûlent quand la chaleur du feu a suffisamment élevé leur température pour qu'ils entrent en combustion. |

| Parce qu'ils

sont fait de matières qui se transforment en lumière et en chaleur, ne laissant

que fumées et cendres. Tous les matériaux ne brûlent pas aussi facilement

qu'eux. Cela dépend de quoi ils sont faits.

Le bois est constitué essentiellement de carbone. Il en est de même du charbon, qui provient de la lente décomposition de végétaux, enfouis dans les profondeurs de la terre depuis des millions d'années, et dont le carbone a subsisté. Le carbone est un corps très combustible, c'est à dire qu'il se combine facilement à l'oxygène de l'air en libérant de la chaleur et de la lumière. Aussi le bois et le charbon sont-ils d'excellents combustibles. |

|

|

Le charbon provient de

plantes, d'arbres, de fougères géantes qui poussaient il y a très, très,

très longtemps, quand il n'y avait pas encore d'hommes sur la terre. Ces

végétaux ont pourri, il se sont décomposés, enfoncés, collés ensemble, ils

ont durci et se sont transformés en charbon.

Il y a plusieurs centaines de millions d'années, au cours de bouleversements gigantesques, les forêts épaisses qui croissaient dans les régions marécageuses, se sont trouvées englouties par les eaux, puis lentement enfouies sous l'accumulation patiente des sédiments. De lentes transformations, en présence de microbes, ont créé ces réserves de bois fossile, de carbone, que sont les gisements de charbon, et qu'un nouveau modelage de l'écorce terrestre fait parfois apparaître en surface. |

| C'est pour

le différencier de la houille, ou "charbon de terre" que les mineurs

extraient du sol. Le charbon de bois est fabriqué en forêt, à l'aide de

bûches que les hommes font chauffer jusqu'à ce qu'elles se carbonisent et

deviennent noires, comme du charbon.

Le charbon de terre est une accumulation de carbone, venu des végétaux vieux de millions d'années. Si on produit la combustion incomplète et contrôlée du bois dans des meules, des fours ou des chaudières, il reste un corps léger, poreux et noir, dont l'essentiel est, comme dans la houille, du carbone. C'est le charbon de bois, excellent combustible. |

|

|

Le sucre est combustible

comme le bois et le charbon. Quand on le chauffe il commence à roussir puis

devient de plus en plus brun: c'est alors du caramel. Si on l'oublie sur

le feu il brûle en laissant une cendre noire.

Le sucre tiré de la betterave et celui tiré de la canne à sucre sont des glucides qui se décomposent, sous l'action de la chaleur, et donnent naissance à de nouveaux corps. Chauffés fortement , la vapeur d'eau qu'ils contenaient s'échappe sous forme de fines gouttelettes. Ils deviennent bruns, tandis que des gaz combustibles se dégagent et boursouflent la masse. Il reste enfin une pâte volumineuse, noire, brillante et poreuse, qui est du carbone, le charbon de sucre. |

| Le fumier

est fait de matières en décomposition qui brûlent -sans flamme- mais qui

brûlent tout de même. Le dégagement de chaleur est suffisant pour qu'il

se produise de la vapeur.

Le fermier accumule et maintient humides les litières, imprégnées des déjections animales, et des débris végétaux divers, dont la putréfaction donnera le fumier. La cellulose, l'urine se décomposent sous l'action des ferments présents dans la masse qui est le siège d'une intense activité chimique. Des oxydations s'effectuent, libérant de la chaleur. Des gaz s'échappent et s'élèvent au-dessus de la fosse sous forme de fumée légère. |

|

|

Dans les marécages les

herbes pourrissent et se décomposent en produisant des gaz qui peuvent s'enflammer

au contact de l'air. Quand une bulle crève, elle donne une petite flamme

dansante qu'on appelle un feu follet.

Autrefois dans les cimetières, plus souvent dans les marécages, partout où se décomposent des matières animales, il y a libération de composés du phosphore, spontanément inflammables. C'est ce qui explique la naissance brusque de ces petites flammes dansantes et brèves, les feux follets, qui frappèrent de tout temps l'imagination des gens, semblant le fait de forces surnaturelles. |

| Quand on

appuie sur le déclic, une petite fenêtre s'ouvre et la lumière pénètre dans

l'appareil, faisant des taches sur la pellicule. Avec des produits chimiques,

on fixe, sur du papier, ces taches, qui reconstituent l'image de l'objet

photographié.

L'image de l'objet se forme par l'objectif de l'appareil photographique sur une pellicule rendue sensible par une mince couche de sels d'argent. Sous l'action de la lumière, ceux-ci se modifient et donnent une image dite "latente" qui sera rendue visible par l'action du révélateur. Il s'agit le plus souvent d'un négatif dont on tire un positif par contact ou par agrandissement pour obtenir une photographie définitive. |

|

|

La pellicule ne peut

être impressionnée que si l'objet pris en photo est suffisamment éclairé.

Aussi est-il parfois nécessaire à l'intérieur d'un appartement, de provoquer

un éclair lumineux intense pour que la photo soit réussie.

Nicéphore Niepce, pionnier de la photographie, comptait 8 heures de pose pour photographier un paysage. Les pellicules actuelles sont très sensibles, et le temps de pose se compte en fractions de seconde, à condition que la quantité de lumière qui frappe la pellicule soit suffisante. Pour éviter un temps de pose trop long dans la pièce insuffisamment éclairée, on augmente la quantité de lumière à l'aide de lampes spéciales, ou d'un flash. |

| Quand on

regarde un objet à la loupe cet objet semble agrandi. Il se produit la même

chose quand on projette l'image d'une photo parce que les rayons lumineux

passent à travers une lentille. Plus l'écran est éloigné plus l'image est

grande.

L'objectif, partie essentielle de l'appareil de projection, est un ensemble de lentilles convergentes. Si la distance de la photo à l'objectif est légèrement plus grande que la distance focale de la lentille, on obtient une image réelle agrandie et renversée. On glisse la photographie bien éclairée à l'envers pour recueillir une image droite sur un écran fixe, placé à bonne distance de l'appareil. On cherche l'image nette en réglant la distance qui sépare la photographie de la lentille, par le déplacement de l'objectif. |

|

|

Les images ne bougent

pas. Ce sont des photographies fixes que l'on projette vite, les unes après

les autres. Le mouvement commencé sur l'une se continue sur les autres,

si bien que notre œil croit voir l'image bouger.

L'excitation de la rétine, par les rayons lumineux, persiste de 1/5 à 1/30 de seconde après la disparition de l'excitant. Pendant la projection, le film se déroule à une vitesse calculée de telle sorte que chaque image reste fixe pendant un temps très court, puis est masquée par l'obturateur, tandis que l'impression lumineuse persiste. Pendant ce temps l'image suivante a pris la place de la précédente. Tout se passe comme si l'œil recevait une image animée d'un mouvement continu. |

| Parce qu'une

surface lisse et brillante renvoie les images comme un mur renvoie la balle.

Il ne faut pas que la glace soit transparente aussi son autre face est-elle

recouverte d'une mince couche d'argent ou d'étain.

Une glace est une lame de verre, aux deux faces parallèles et bien planes. En recouvrant une des faces d'une couche de métal brillant, argent ou étain, on obtient un miroir. Chaque point lumineux du visage donne, par réflexion et par rapport au miroir, une image de ce point. L'œil croit voir, dans le miroir, un visage réel, mais cette image virtuelle ne peut être vue par l'œil que grâce à l'activité de notre cerveau. De plus, ce visage n'est que le symétrique du nôtre et si nous fermions l'œil droit, ce serait l'œil gauche de l'image qui se fermerait. |

|

|

Dans un miroir plat,

on se voit toujours à l'endroit. Mais, avec sa surface brillante, la cuiller

est un miroir creux et arrondi qui déforme et renverse les images. Cela

arrive aussi quand on se regarde dans le phare d'une automobile.

Le métal de la cuiller est une surface polie, réfléchissante. La face interne peut être assimilée à un miroir sphérique concave et donne, d'un objet placé au-delà du centre, une image renversée plus petite que l'objet. Mais l'autre face de la cuiller, convexe donne une image droite qui grandit pour devenir égale à l'objet quand celui-ci est sur le miroir. On se voit "à l'envers" à l'intérieur de la cuiller, et "à l'endroit" au dos de la même cuiller. |

| Pour

que l'on voit ses deux yeux, il faudrait qu'il tourne la tête. Mais ce n'est

pas un vrai cheval, il est en papier, et il ne bouge pas. On l'a dessiné

comme s'il était couché sur un oreiller, et on ne voit qu'un de ses côtés.

Si l'image ne reproduit rigoureusement qu'un œil du cheval c'est que, délibérément, on a choisi une position bien particulière de l'animal par rapport à l'œil du dessinateur ou à l'objectif de l'appareil photographique. Quand l'axe optique de la lentille ou de l'œil se déplace dans un plan perpendiculaire au plan sagittal de la tête, on obtient l'image de la moitié de la tête. Les Égyptiens ne dessinaient que des profils de leurs personnages. |

|

|

Les choses demeurent

où on les a mises. Les objets ne bougent pas. C'est nous qui devons les

déplacer pour les faire changer d'endroit. Je ne les voit plus quand je

suis ailleurs, mais ils restent où ils étaient.

Le jeune enfant se voit entièrement dépendant de ses parents, en même temps qu'il est le centre de l'univers concret auquel il appartient, un monde de choses matérielles. L'identification de toute réalité à une réalité physique n'est pas évidente pour lui. Peu à peu, grâce à son intelligence, il prendra conscience de l'existence objective d'une réalité idéale. |

| Toutes les

teintes proviennent du mélange de trois couleurs fondamentales: le bleu,

le jaune et le rouge. Les gravures multicolores de cet ouvrage sont constituées

de ces trois couleurs. Le bleu et le jaune font le vert, le rouge et le

bleu, le violet, le rouge et le jaune, l'orangé.

Les pigments contenus dans la peinture bleue absorbent les radiations lumineuses, à l'exception des radiations bleues. Ceux de la peinture jaune absorbent les radiations de la lumière, sauf les radiations jaunes. Lorsqu'on mélange ces deux corps, ce sont les radiations vertes qui ne sont pas absorbées. A noter que lorsqu'on mélange une radiation rouge et une radiation verte du spectre de la lumière et non des pigments, on obtient du jaune. |

|

|

La lumière du soleil

est un mélange de plusieurs couleurs. La bulle de savon, comme un prisme,

a la propriété de séparer ces couleurs et de les faire miroiter. C'est ce

qui rend une bulle de savon si jolie quand elle s'envole. C'est un petit

arc-en-ciel.

Lorsque la lumière passe d'un milieu transparent dans un autre, elle est dispersée, c'est-à-dire que les diverses radiations qui la composent sont réfractées selon un indice qui varie avec chaque radiation. C'est ainsi que la lumière solaire, traversant la bulle de savon, est décomposée et qu'on voit toutes les couleurs du spectre, du rouge au violet. |

| Parce que

tout objet est attiré par le centre de la Terre comme par un aimant énorme.

L'homme est maintenu par son poids à la surface du sol, de sorte que, pour

lui, le haut est toujours le ciel et le bas est toujours le sol.

Il n'y a aucune raison particulière de "tomber" pendant la nuit. Tomber a une signification bien précise. En tous les points du globe s'exerce une force, née de l'existence même de la masse de la Terre, la pesanteur, qui attire les corps vers le centre de notre planète. La pesanteur donne leur poids aux corps. Cette gravité diminue lorsqu'on s'éloigne du centre de la Terre, mais elle est aussi intense la nuit que le jour. |

|

|

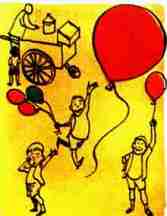

Les ballons de la fête

sont faits d'une enveloppe très fine, gonflée d'un gaz plus léger que l'air.

Comme tous les corps plus légers que l'air, ils s'élèvent dans le ciel.

L'air exerce sur tous les corps une poussée dirigée de bas en haut, égale au poids du volume d'air déplacé. Le ballon s'élève dans le ciel si son poids est inférieur à la poussée de l'air. Il doit donc être très léger pour un volume important. La membrane qui le limite enferme un gaz moins dense que l'air. La densité des couches atmosphériques diminue avec l'altitude; l'ascension du ballon s'arrête quand son poids est égal à celui de l'air déplacé. |

| Parce que

la balle est lourde, plus lourde que l'air, et que tout objet lourd, lancé

ou lâché, tombe sur le sol comme s'il était attiré par la Terre.

Si on envoie un coup de pied dans une balle, elle s'élève vers le ciel, mais sa vitesse diminue à chaque instant et l'ascension s'arrête au bout d'un temps qui varie avec l'intensité de l'impulsion initiale. A ce moment, la balle n'est plus sollicitée que par la pesanteur et tombe en direction de la terre. Son élasticité lui permet de faire des rebonds, mais la pesanteur triomphe en définitive. |

|

|

Quand un objet tourne

à grande vitesse en suivant une courbe, il est attiré vers l'extérieur par

une force très vive. Dans un virage, le cycliste qui roule rapidement serait,

lui aussi, projeté vers le bord opposé de la route. En se penchant vers

l'intérieur, il rétablit son équilibre.

Dans le virage, le cycliste et sa machine, en décrivant une courbe ont tendance, à chaque instant, à s'éloigner du centre, et à parcourir une trajectoire tangente à ce cercle, le centre de gravité étant sollicité par la force centrifuge. Selon sa vitesse et selon que le virage est pris plus ou moins court, le cycliste s'incline vers la concavité du virage, la réaction des pneus sur le sol créant une force centripète qui maintient l'ensemble sur sa trajectoire. |

| Si l'on ne

coupe qu'un seul côté de l'ampoule, l'air fait comme un bouchon et empêche

le liquide de sortir. Si l'on coupe le deuxième bout, l'air peut entrer

par là et pousse le liquide qui peut sortir de l'autre côté.

Les deux extrémités d'une ampoule sont étirées en forme de tube capillaire. Si on coupe une extrémité, le liquide est maintenu dans l'ampoule par la pression de l'air qui s'exerce perpendiculairement à la faible surface, et aussi par la tension du liquide qui le fait adhérer à la paroi du tube. Si on coupe l'autre extrémité, la pression de l'air s'exerce dans les deux directions diamétralement opposées: le liquide tombe par son propre poids. |

|

|

Le champagne contient

beaucoup de gaz et c'est pour cela qu'il pétille et mousse abondamment dans

le verre. Dès qu'on enlève le fil de fer qui maintient solidement le bouchon,

les gaz comprimés dans la bouteille chassent avec force le bouchon... et

quelquefois aussi le champagne!...

Le champagne est un vin mousseux, mis en bouteille avant que la fermentation du jus de raisin soit achevée. Il t a production de gaz carbonique sous pression, qui exerce une force pressante telle, que la bouteille doit être de verre épais, et que le bouchon maintenu par du fil de fer. Quand on retire ce lien, la pression du gaz fait sauter le bouchon et le vin mousse abondamment. |

| Les bruits

et les sons font vibrer l'air environnant qui est agité, jusque très loin,

de mouvements courts et rapides. Les vibrations d'un grand bruit viennent

heurter les vitres qui tremblent et vibrent à leur tour. Ne tremblons pas

ce n'est pas grave.

L'air est un intermédiaire remarquable par lequel les sons arrivent à notre oreille. Les ondes sonores produites par l'avion se transmettent par l'air, en s'affaiblissant, mais avec une énergie souvent suffisante pour faire vibrer les murs et les vitres des maisons à une fréquence audible. Si les fenêtres joignent bien, si les vitres sont solidement mastiquées, les vibrations seront largement amorties. |

|

|

Ce n'est pas la voix

qui passe dans les fils téléphoniques: c'est du courant électrique qui porte,

depuis le micro, les vibrations de la voix de celui qui parle, jusqu'à l'écouteur

de son correspondant lointain.

Un téléphone comprend essentiellement un microphone, relié à un écouteur par un câble parcouru par un courant continu. Ce microphone transforme les vibrations sonores en variations de courant électrique. Ces courants microphoniques, ou courants modulés, se superposent au courant continu et font vibrer la membrane de l'écouteur. Ces vibrations reproduisent exactement les vibrations émises par les sons au départ. Chaque abonné possède un microphone et un récepteur. |

| Les poteaux

portent des fils pour transporter la lumière, les communications téléphoniques

ou bien télégraphiques, de maison en maison, de village en village, et de

ville en ville.

La découverte de l'électricité et celle de ses applications directes, le télégraphe et le téléphone, ont obligé les hommes à organiser, par l'intermédiaire de fils conducteurs, des circuits destinés à transporter le courant ou les impulsions électriques. Dans les villes, ces circuits sont généralement enterrés dans des tranchées ou dans les égouts. Dans la campagne on utilise, par mesure d'économie, des poteaux de bois ou de ciment. Gageons que l'emploi du laser, permettra de faire bientôt disparaître ces encombrants poteaux. |

|

|

Lorsqu'on branche une

prise de courant, c'est pour que le courant électrique qui arrive jusqu'au

socle passe par les fils, allume la lampe. Mais le courant n'attend pas

que la fiche touche le socle: dès que la fiche est bien près, il s'élance,

sous forme d'étincelle.

Entre les deux bornes de la prise de courant, il existe une différence de potentiel électrique. Malgré cela, aucun courant ne passe pratiquement, l'air jouant le rôle d'isolant. Lorsqu'on approche la fiche de la prise, il arrive un moment où l'épaisseur de la couche d'air est trop faible pour s'opposer au passage du courant. L'étincelle jaillit, avant même que le contact ne soit établi. Le même phénomène se produit, à la rupture, quand on retire la fiche de la prise. |

| Il est très

loin, dans une pièce que l'on appelle un studio et qui se trouve elle-même

dans le bâtiment du poste émetteur. Sa voix est transformé en ondes qui

se déplacent vite dans l'air et qui arrivent instantanément jusqu'à notre

poste.

Le "speaker" parle d'un studio, devant un microphone transformant les vibrations sonores en courants électriques modulés, qui, amplifiés, sont transmis par un câble à un émetteur, souvent très loin du studio. A ce niveau, ils sont superposés à une onde radio créée par l'émetteur et qui leur sert de véhicule. L'antenne du poste de réception recueille l'information ainsi transmise, et après détection, la voix du speaker est restituée par le haut-parleur. |

|

|

C'est un appareil très

compliqué qui envoie des ondes comme celles de la télévision. Ces ondes,

en rencontrant un obstacle (un avion, un bateau, la terre...) vont revenir

sur elles-mêmes, comme une balle qui a frappé un mur; le retour de ces ondes

prévient de la présence de l'obstacle rencontré.

Le radar (abréviation de RAdio Detecting And Ranging) émet des trains d'ondes électromagnétiques pendant des temps de l'ordre de la micro-seconde, séparés par des silences. Une antenne dirigée permet de balayer l'espace. Lorsque ces trains d'ondes rencontrent un obstacle, une partie de l'énergie dont ils sont porteurs est renvoyée vers le radar. Du temps mis pour l'aller et le retour on déduit la distance de l'objet au récepteur. |

| On trouve

des "aimants naturels" qui sont des pierres ayant la curieuse

propriété d'attirer vers elles le fer et l'acier. Les "aimants"

vendus dans le commerce ont les mêmes qualités. L'aiguille de la boussole

est une aiguille aimantée.

Certains corps possèdent la propriété d'attirer la limaille de fer. Cette force est le magnétisme. Le magnétisme s'exerce dans une portion de l'espace, autour de l'aimant et semble lié à l'existence de charges électriques qui entretiennent en mouvement perpétuel les particules de l'atome. Il existe des aimants naturels, mais le fer doux, l'acier, s'aimantent au contact d'un aimant ou lorsqu'ils sont soumis à l'action d'un champ magnétique créé par le courant électrique. |

|

|

En tombant sur la maison,

les éclairs, pendant l'orage, risquent de mettre le feu ou d'électrocuter

les habitants. Le paratonnerre attire la foudre. Grâce à une longue chaîne,

il conduit l'électricité vers la terre et protège ainsi la maison.

La foudre est une décharge électrique violente s'établissant entre les nuages et la terre dans certaines conditions météorologiques. Cette décharge s'effectue toujours selon un circuit constituant le meilleur conducteur d'électricité possible, et notamment selon le chemin le plus court. Si on surmonte un immeuble d'une tige conductrice reliée à la terre, la foudre sera littéralement canalisée vers le sol sans passer dans la maison. |